你想象过吗?在浑浊的河水中,有一套系统能瞬间识别出每条鱼的种类,甚至能判断它是否健康?这就是"鱼脸识别"技术带来的神奇变革!通过人工智能和计算机视觉,我们现在能够以前所未有的方式监测和保护水生生物。

一、“鱼脸识别”技术的应用场景

首先让我们一起盘点下“鱼脸识别”技术的应用场景:

1.水域生态保护的"智慧眼"

在生态保护领域,“鱼脸识别”技术正在发挥重要作用:

珍稀物种保护:系统能够实时识别并统计中华鲟、湟鱼等珍稀鱼类的数量和洄游路径,有效评估保护成效,为这些珍贵物种的生存繁衍提供有力支持。

水质健康监测:通过分析鱼类的行为模式,如游动是否迟缓,系统能够及时判断水质是否恶化,辅助定位污染源,成为水生态系统的"智能听诊器"。

生物多样性评估:通过对鱼类种群的持续监测,能够科学评估水域的生物多样性水平,为生态保护决策提供数据支撑。

2.水产养殖的"智能管家"

在水产养殖中,这项技术带来了显著的效率提升和成本节约:

精准投喂:系统能够自动识别鱼种和体长,根据不同鱼类的需求优化投喂策略,减少饲料浪费。例如,可以实现草鱼与鲢鱼的差异化投喂。

疾病防控:通过检测鱼体表面的白斑、溃烂等病症,系统能够提前预警病害爆发,帮助养殖者及时采取防控措施,减少损失。

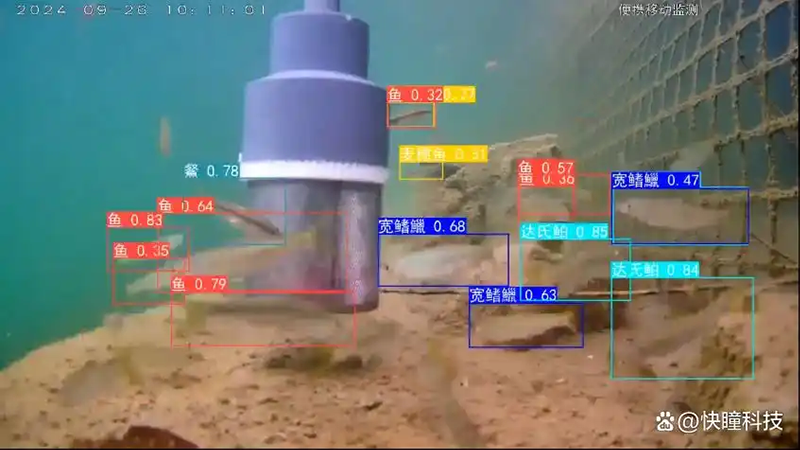

智能计数:传统人工计数方式耗时费力,而快瞳鱼类AI识别算法短短5秒就能完成一个池塘的鱼类统计,准确率高达99%,大大提升了工作效率。

3.渔业资源管理的"科技利器"

在渔业资源管理方面,鱼类AI识别技术也展现出独特价值:

生物量估算:在循环水养殖等场景中,通过个体识别技术避免重复采样误差,能够精准计算养殖密度,为生产管理提供可靠依据。

外来物种防控:系统能够及时识别出巴西龟等外来入侵物种,帮助管理部门及时拦截其扩散,保护本地生态系统。

二、技术背后的"简易原理"

这套系统的工作原理其实并不复杂:

系统通过水下摄像头采集鱼类图像,然后利用快瞳鱼类AI识别算法对这些图像进行分析。计算机会提取鱼类的体表纹理、颜色、形态等特征,就像我们通过人脸的特征来识别不同的人一样,通过"鱼脸"的特征来识别不同的鱼类。系统通常部署在边缘设备上,能够实现快速响应,推理速度可达50毫秒每帧。

三、实际应用中的"成功案例"

目前,这项技术已经在多个实际场景中成功应用:

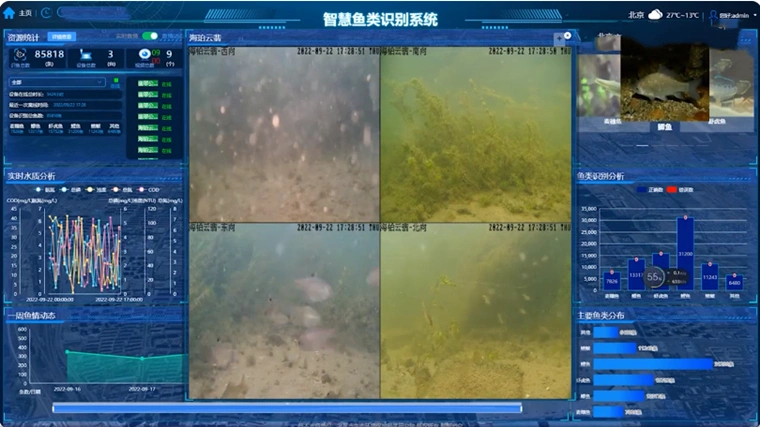

北京水域监测:在永定河、北运河等水域部署的"鱼脸识别"设备,通过5G传输技术实时分析鱼类种群,替代了传统的的人工网捕方式,效率提升了80%。

鄱阳湖湿地生态监测:多个水下监测仪组成水域监控网络,科研人员能够实时了解鄱阳湖鱼类种类及种群数量,为鄱阳湖十年禁渔成效评估提供数据支撑,更为全球湿地生态系统智能化管理提供了中国方案。

四、未来的"无限可能"

随着技术的不断发展,鱼类AI识别正在向更多领域拓展:

多传感器融合:未来将结合声呐、激光雷达等多种传感器数据,提升在复杂水域环境下的识别精度和可靠性。

智能化管理:与水质传感器、微生境模型等联动,构建"监测-预警-治理"的一体化智能管理系统,实现更主动、更智能的水生态保护。

结语

这项技术正悄然改变着我们与水生世界互动的方式,让渔业生产更加高效,让水资源保护更加科学。下次当你看到一片水域时,或许可以想象一下,在水面之下,正有一套聪明的系统在默默守护着水中的生命。

转发这篇文章,让更多人了解科技如何守护我们的蓝色星球!